“Ejekan itu kemudian dibalik oleh kaum santri menjadi kebanggaan. Di setiap peringatan HSN, mereka upacara dengan bersarung.”

Oleh Ahmad Zainul Hamdi

SEJAK kecil, saya sering mendengar sebuah maqalah (peribahasa Arab) dari bapak. Saking seringnya sampai saya hafal. Maqalah itu berbunyi begini: Kun ‘aliman aw muta’alliman aw mustami’an aw muhibban wa la takun khamisan. Artinya: Jadilah engkau seorang alim atau seorang murid atau seorang pendengar atau seorang penyuka; jangan menjadi orang kelima.

Maksudnya adalah jika kita bukanlah seorang alim atau ilmuan, hendaklah kita sadar diri untuk menjadi seorang murid yang menuntut ilmu. Menjadi seorang murid tentu saja menuntut banyak hal, waktu, pikiran, tenaga, juga biaya.

Jika karena suatu halangan tertentu, kita tidak bisa menjadi seorang murid, kita bisa menjadi pendengar pasif dalam majelis-majelis keilmuan. Jika menjadi pendengar pasif pun tidak bisa, setidaknya jangan sampai kita menjadi pembenci ilmu karena hal ini akan membuat kita menjadi manusia kelima.

Manusia kelima adalah sebodoh-bodohnya manusia karena alim enggak, mencari ilmu enggak, mendengarkan orang alim menjelaskan ilmu enggak, menyukai ilmu pun enggak.

Selepas madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, saya dikirim ke pesantren. Ketika di pesantren, saya baru menyadari ternyata maqalah itu adalah maqalah yang sangat terkenal di kalangan para santri.

Maqalah itu sering diucapkan kiai maupun santri-santri senior (biasanya juga menjadi ustadz yang membantu kiai mengajar para santri pemula) untuk memotivasi para santri lain. Bagi kalangan santri, maqalah berbahasa Arab yang diucapkan kiainya seperti sebuah sabda suci.

Jelas bahwa tidak semua santri di pesantren adalah anak-anak pintar yang sanggup mengikuti semua mata pelajaran di sana.

Pelajaran pesantren terentang sangat panjang mulai ilmu gramatika Arab, fiqh, tafsir hingga tasawuf, dengan kitab-kitab yang seluruhnya berbahasa Arab dan bertulis huruf Arab.

Tapi motivasi yang keluar dari lisan kiai itu telah membentuk mental baja kaum santri. Sabda itu akan menjaga seorang santri untuk tidak pernah menjadi manusia kelima.

Herankah jika kita menemukan seorang santri menjadi presiden, wakil presiden, menteri, profesor doktor di berbagai bidang keilmuan, pengusaha tangguh, jurnalis handal hingga pimpinan informal di masyarakat-masyarakat bawah?

Jika orang mengerti kultur santri, orang itu tak akan heran. Mental cinta terhadap ilmu telah ditanam sejak awal. Mental itu hanya memerlukan kesempatan untuk menjadikan seorang santri melaju ke manapun yang mereka mau.

Ketika kesempatan pendidikan itu dibuka, dan mereka memasuki pendidikan modern itu, mereka akan berjuang dan bersaing dengan kuat. Mungkin di awal mereka akan tertatih-tatih. Tapi bagi santri, itu hanya soal waktu. Hasilnya? Lihatlah kini, di mana ada sebuah profesi yang tidak ada santri tangguh di dalamnya?

Selama ini banyak stigma negatif yang disematkan kepada kaum santri. Bahkan, istilah “kaum sarungan” semula digunakan untuk merendahkan kaum santri ini.

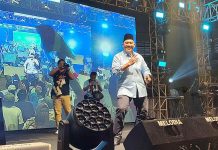

Ejekan itu kemudian dibalik oleh kaum santri menjadi kebanggaan. Di setiap peringatan Hari Santri Nasional (HSN), mereka sengaja upacara dengan bersarung.

Sarung, pakaian khas kaum santri, sama sekali bukan alat ukur tentang kualitas seseorang. Karena, yang terpenting adalah apa yang ada di dalamnya.[]

#BanggaUINSA

#ILoveUINSA